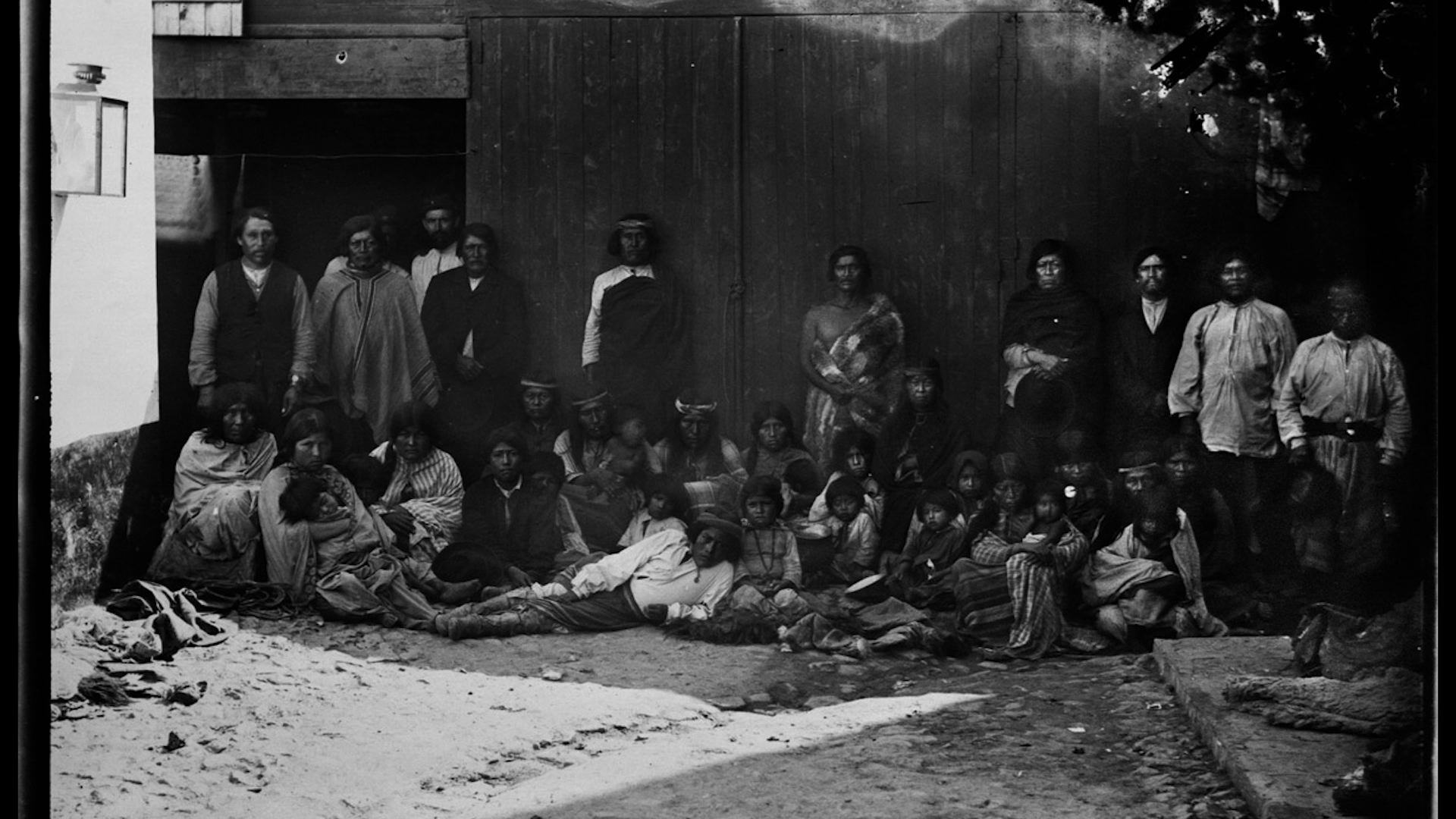

Poros entrevistó a la realizadora del documental que revela testimonios inéditos de sobrevivientes mapuche en las campañas militares de exterminio y deslplazamiento realizadas por Chile y Argentina del siglo XIX.

Aquí, reflexiona sobre la supervivencia del dolor y la memoria, la poética del territorio y, sobre todo, la necesidad de saldar una deuda.

Quizá la única autobiografía mapuche que existe de las campañas militares en la Patagonia. Esa es la historia del documental coproducido por las casas Errante (Chile) y Gema Films (Argentina) y dirigido por Paula Rodríguez Sickert: un relato personal que se escribió hace más de un siglo, pero también colectivo y, por sobre todo, vigente.

“Memoria implacable” o Marichi Tukulpan sigue el viaje de la académica mapuche Margarita Canio Llanquinao, quien descubre en Berlín una serie de manuscritos en mapudungún con los testimonios de sobrevivientes mapuche de la “Campaña del Desierto” en Argentina y la “Pacificación de la Araucanía” en Chile. La investigación, desarrollada junto al historiador Gabriel Pozo Menares, fue publicada en el libro Historia y conocimiento oral mapuche (2013) y, más de una década después, se convirtió en el documental que reconstruye la voz de Katrülef —uno de los sobrevivientes documentados por el antropólogo Robert Lehmann-Nitsche, quien lo conoció en Buenos Aires y se llevó los registros a la capital alemana—. Katrülef, deportado y prisionero durante el avance militar sobre los territorios indígenas a fines del siglo XIX, es quien lleva al espectador por el calvario de su exilio y tortura.

Fue en 2017 que Rodriguez logró juntarse con Margarita Canio luego de haberla contactado para ofrecerle hacer un documental sobre su libro. “Siempre quise hacer una película de esto” le respondió Canio mientras caminaban por las calles de Temuco, y así comenzó la odisea: viajes a Alemania, a Argentina, conversaciones con académicos y caminatas por la Patagonia. Todo para reconstruir el viaje que narraban las memorias de Katrülef. “Yo tenía una necesidad”, dice Rodríguez desde su casa en la comunidad ecológica de Peñalolén, “Margarita Canio, que es la autora del libro, que es la protagonista del libro, que es mapuche, tenía otra. Pero las dos queríamos contar esa historia. Yo, perseguir que el victimario asumiera su responsabilidad, y ella, que se reconociera esa verdad”.

Paula Rodríguez terminó su carrera de arquitectura en Berlín y luego estudió cine allá, según relata, siempre con un interés en los pueblos originarios de Latinoamérica y cómo las sociedades del continente se han configurado en torno a ellos. “Cuando volví a Chile, después de 30 años, empecé a averiguar sobre esta nueva camada de académicos mapuche que están planteando reescribir la historia. Entonces, investigando cómo abordar este tema me encontré con un artículo en The Clinic, que hablaba de Canio y Pozo. Pensé: qué increíble, una parte de nuestra historia está en Berlín, donde yo viví. Y me pareció maravilloso; una película con una académica mapuche, viajando, encontrando textos que son los únicos testimonios en primera persona de sobrevivientes de las campañas militares que tuvieron lugar acá. O sea, era algo único, era como un diario de Ana Frank.

Con una buena pasada en festivales de Europa y Estados Unidos y una mención honrosa en Irán, desde su estreno en Temuco ha mostrado un arribo exitoso en el país.

Han llenado las salas en Chile, sobre todo en el sur.

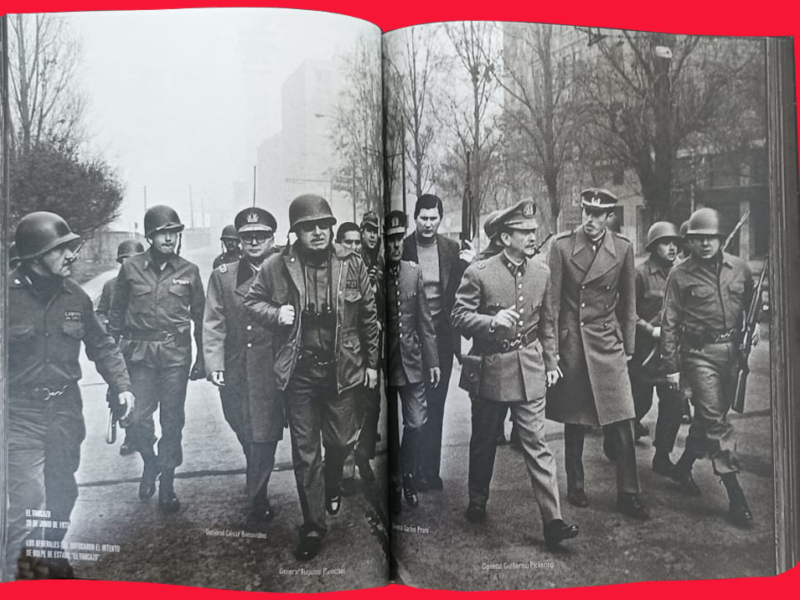

Sí, y me parece increíble la recepción habiendo tanta, tanta ignorancia respecto a esto. No se habla en los libros, no lo sabe la gente. O sea, piensa que Chile y Argentina, cuando rompen relaciones con la corona española, se independizan, invaden los territorios mapuche en forma paralela y los anexan con campañas militares. Ese es el fundamento de nuestros Estados. Y de eso no se habla. Entonces, yo creo que esta película, que ha llenado todas las salas, habla de algo que no se sabe, y que es fundamental para nosotros.

Algo que se niega.

Sí. Los otros pueblos latinoamericanos tienen un orgullo, una identidad. El chileno es un desconocimiento total, una negación total. O sea, como dice Pedro Cayuqueo, es el miedo a mirarse en el espejo. Entonces, el chileno es súper evidente. Yo creo que eso es lo que a mí me motiva, desenmascarar un poco al chileno.

Un dolor vivo

En el documental se dice “la verdad siempre sale a la luz”. ¿Qué es, finalmente, que salga a la luz? ¿Que se establezca una verdad institucional?, ¿que se haga un museo? Y al mismo tiempo, ¿cuándo llega lo verdaderamente reparatorio?

Lo puedes llevar a tu propia vida individual, familiar, ¿no? Siempre hay secretos. Pero terminan revelándose. Este es como un secreto que ha querido mantener el Estado en el que la sociedad también se hace cómplice. Está naturalizado no ver al Mapuche. No saber qué sucedió. Es una ignorancia, una displicencia. Un desamor con los pueblos que compartimos este territorio y que ellos habitaron antes de que llegáramos. Es tan grande la deuda que ese horror, tarde o temprano, va a salir. Es imposible que se guarde, porque siguen vivos. El dolor está vivo ahí y ellos se han encargado de mantener viva esa memoria.

En ese sentido, nosotros solamente fuimos un medio para que esa verdad se expresara. Él (Katrülef) venía de vivir un horror. Él tuvo la necesidad de trabajar ese horror. Entender que un niño de 16 años lo agarran, lo hacen recorrer en mula, le matan a toda su gente, lo convierten en policía, lo desarraigan. Le quitan todo. ¿Cómo un ser humano va a entender eso? Él trató de entenderlo contando su historia.

Tu documental está mayoritariamente narrado en mapudungun, ¿qué impacto tuvo en el proyecto?

No hubo ninguna duda de que tenía que ser mapuzungun. Fue un tema político y porque lo considero un idioma bellísimo. Bellísimo de escuchar, resulta fascinante. Y obviamente es abrir el corazón de la gente. O sea, que entienda que es otra cultura, que tiene otra belleza, que tiene otro sonido. Abrir los corazones con ese idioma. Porque a mí me pasó estando ahí, en las comunidades.

Es todo un desafío, digo, transmitir esa complejidad, con una poética distinta, una forma de expresarse distinta también, ¿no?

En términos cinematográficos, creo que encontrar imágenes que acompañaran el relato fue el desafío mayor. Armar una poética de territorio, porque si tú te das cuenta, la poesía está en Chile y Argentina, siempre en la naturaleza porque todo esto se trata de un territorio despojado ¿no?

Y en mapudungún fue más complicado a la hora de la edición porque, claro, ahí estábamos con la editora trabajando los textos, las lecturas, pero fue bonito porque había que cuidar y buscar la voz de Katrülaf. Para eso la Margarita fue increíble y, como es académica, es muy rigurosa en todo. Esto es archivo histórico, tuvimos que buscar en el Museo de Alemania, el Museo Natural de La Plata, hablar con otros académicos, o sea, para que todo este trabajo tuviera el peso que tiene se tuvo que hacer mucho, muy rigurosamente, en términos históricos también, probar los lugares que él cita y ser fiel a ello.

Reescribir la historia

Memoria implacable nace por el testimonio que hace años encontró Margarita Canio en Berlín, donde la voz de Katrülef se expresa en cartas que, finalmente, termina por firmar como Juan Castro. “Descubrir eso fue súper doloroso, porque no sólo le pasó a él sino que a muchos mapuche y es el despojo no sólo territorial sino del idioma. Es un desarraigo cultural enorme”, comenta Rodríguez. “Yo creo que, al final, hacer esta película es empatizar con un pueblo que ha vivido un horror y hablar sobre eso. Porque la película no quiere adoctrinar a nadie, no quiere despertar pena ni acusar nada, es un relato nomás, sin acusar y sin ponerse una actitud de víctima. Se trata de entender el horror, de devolverle el espejo al victimario”.

¿Qué queda actualmente de la experiencia de Katrülef?

Hasta hoy, la discriminación es absoluta y a medida que se mantenga toda esta ignorancia va a seguir existiendo. En el fondo, me sumo a un trabajo que está haciendo el mundo académico mapuche que es reescribir la historia. Si tú te das cuenta, Pedro Cayuqueo, Fernando Pairicán, Elicura Chihuailaf, todos los poetas están hablando de eso y de hacerse cargo de su propia historia también. Son ellos quienes tienen que hablar y eso es parte de la decolonización. Pero a mi lo que me interesa es nuestra responsabilidad en esto, entonces yo no quiero hablar por el pueblo mapuche, yo estoy hablando de que nosotros asumamos esa deuda ¿me entiendes? que esta historia no es de ellos o de nosotros, es nuestra.